优秀电视艺术工作者“重走长征路”,来到红军当年抢渡金沙江的皎平渡

“这是一次意志的锤炼,这也是一次心灵的洗礼。”面对记者采访,第九届四川省十佳电视艺术工作者、成都市广播电视台新闻部副主任李颖无比感概地说。这也说出了本次“重走长征路”活动所有参与者共同的心声。

7月22日上午,天朦朦亮,由四川省电视艺术家协会联合中国视协、中国视协主持人专委会开展的优秀电视艺术工作者“重走长征路”就开始了当天的征程。“红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。”在激昂雄壮的长征组歌声中,汽车从会理县城出发,蜿蜒爬行在海拔3000多米的大山上,向着皎平渡进发。从车窗向外看,绵延大山巍峨,白云触手可及,包上果套的石榴漫山遍野,犹如天上的繁星点点,“中国石榴第一县”的称号名不虚传。公路两边是落差达700多米的悬崖峭壁,一眼望去,让人心惊肉跳。

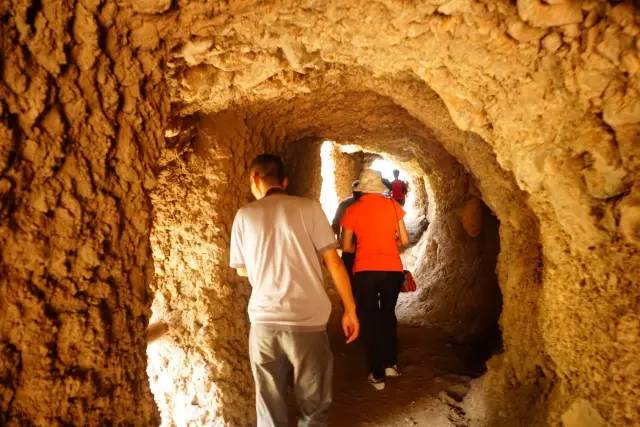

参观红军渡江时住过的窑洞

经过近4个小时的车程,一路颠簸,头顶骄阳,“重走长征路”一行来到皎平渡口。1935年5月,红军在这里渡过金沙江天险,摆脱了敌人的围追堵截,并在此召开了著名的会理会议,打响了红军出云南、进四川后的第一战。80年时间弹指一挥间,但红军留下的足迹、事迹依旧在这方热土流传。望着波涛汹涌的金沙江水奔流不息,大家在江边崖壁的砾石岩洞久久伫立,头脑中浮现的是当年毛泽东、朱德、周恩来率领的3万红军,仅仅利用7艘小船,7天7夜全部度过大江,完成红军胜利转移的画面,心灵深处留下的是深深的震撼。

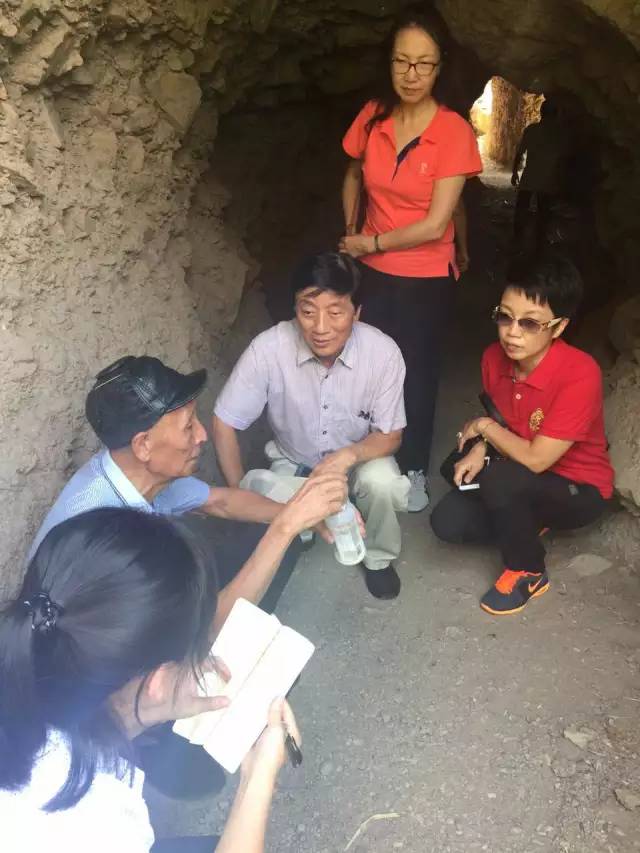

采访红军渡江时船工周启龙的儿子

参观红军长征渡江纪念馆

中央电视台著名主持人敬一丹、鞠萍、黄薇,北京大学新闻与传播学院副院长俞虹搀扶着90多岁的会理老船工周爷爷,听他讲述自己的父亲周启龙,当年和其他36位船工一起,帮助红军横渡金沙江的故事,“以前只是从书本中、电视中看到长征故事,今天来到会理,自己重走这段长征路,才真正明白红军们所付出的艰辛和血汗,才更加珍惜革命胜利的来之不易。”

中央电视台主持人黄薇,她曾在30多部影视剧中扮演“邓颖超”

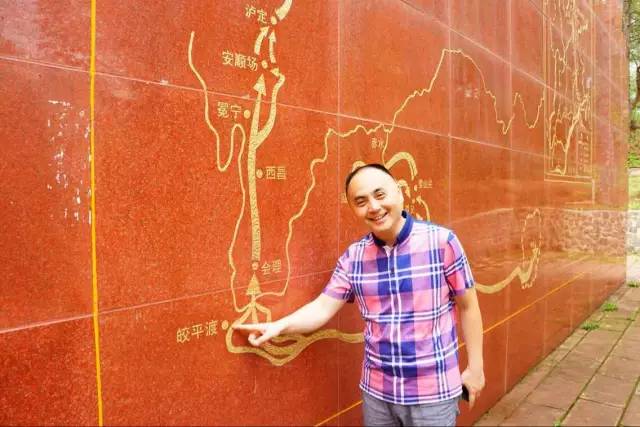

成都理工大学传播科学与艺术学院院长、影视剧“邓小平”扮演者刘翼

在城郊铁厂的会理会议遗址,中国文联副主席、中国视协主席赵化勇,四川省视协副主席、秘书长寒露和“重走长征路”成员们一起坐在露天的石凳上,陷入了沉思。会理会议是长征历史中一次重要的会议,它统一了中央红军的战略思想,进一步巩固了“遵义会议”的成果,是“遵义会议”精神的延续,从此长征在毛泽东的带领下,向着正确的道路继续前行。然而这样重要的会议,居然是在如此简陋的环境中进行,还要随时提防敌军的轰炸和威胁,此情此景,怎能不叫人感慨万千。四川广播电视台编务总监凌中、成都理工大学传播科学与艺术学院院长刘翼、德阳市广播电视台副台长杜焱、四川广播电视台大型活动中心副主任董其等几位新当选的第九届四川省“十佳电视艺术工作者”,都是第一次来到会理,见证了红军精神的伟大,他们纷纷表示要把这次“重走长征路”所受到的思想冲击带到今后的工作中去,用电视艺术的特殊表现手法,为这个时代、为这个社会,传播宝贵的红军精神,传播积极的正能量。

参观红军长征过会理纪念馆

走进位于会理县城的红军长征过会理纪念馆,首先映入眼帘的就是毛泽东手书的著名诗句“金沙水拍云崖暖”,纪念馆采用图文并茂、实物陈列、文物复制、场景复原、以及多媒体影像等多种陈列方式,介绍了中央红军长征中发生的重大历史事件和在会理期间的主要活动,以此来缅怀老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩。中国视协党组成员、副秘书长张彦民为红军们抛头颅、撒热血的事迹所感染,欣然提笔写下“红军精神,民族之魂”八个大字赠送给纪念馆。

中国视协党组成员、副秘书长张彦民题字“红军精神 民族之魂”

7月23日,“重走长征路”将沿着红军长征的路线继续前往冕宁,去感受“彝海结盟”在四川少数民族地区留下的传奇和精彩。

(撰稿:杜焱)